【中学生の不登校】原因と5段階別親の対応、卒業後の進路など徹底解説!

・最近学校に行き渋る日が増えている

・不登校になってしまい高校進学が心配

・不登校の親はどんな対応を心がけるといいのかな?

などのご心配がある方に。

コロナ禍では不登校が増え、中高生ママ専門の子育てコーチである私へのご相談も急増しています。

この記事では、思春期を迎えた中学生が不登校になる原因をご紹介、不登校から回復へ向かう段階を5つに分け、各段階別の対応を解説します。

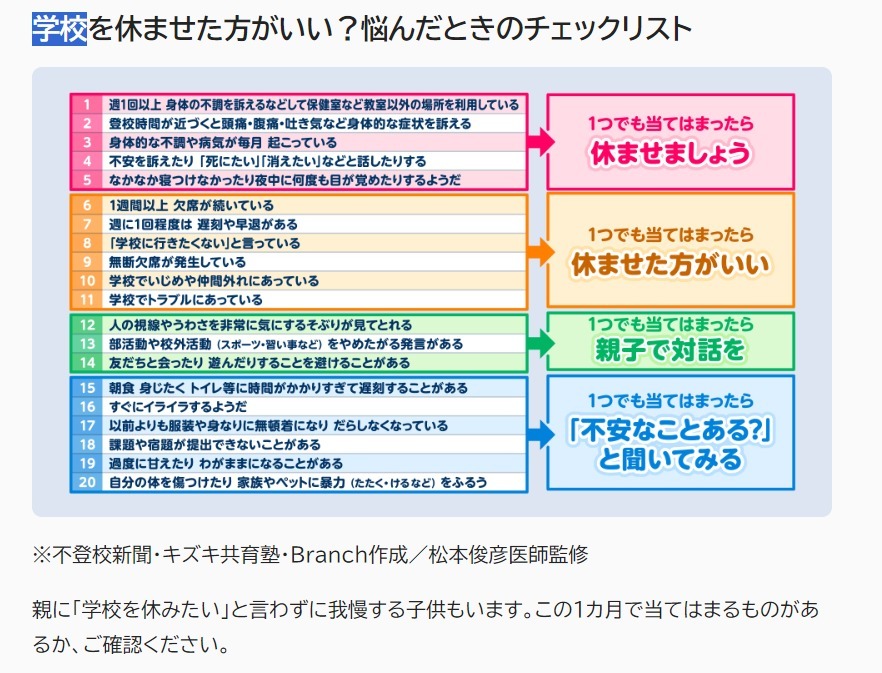

また、2023年8月にNHK朝イチで紹介された「学校を休ませた方がいい?悩んだ時のチェックリスト」もご紹介(←めっちゃ秀逸!)

私のこれまでのサポート経験から、特に注意していただきたいポイントをまとめましたので、どんな流れをたどって子どもの心が元気になって回復へと向かうのか?に注目いただき、辛い時期を乗り越えるヒントにしてくださいね。

特に、登校することを目標にしないことが重要ですので、今リアルに不登校が苦しいお母さん達の「希望の道しるべ」になりますように。

もくじ

不登校とは?

国(文部科学省)による「不登校」の定義をご紹介します。

何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いた者

参考:文部科学省※PDF「不登校の現状に関する認識」)

つまり

・年間で欠席が29日以下

・病気などが原因で学校に行けない人

は厳密には不登校ではないというわけです。

令和3年度不登校人数は24万人!過去最高に!

全国の国公私立小中学校で2021年度に30日以上欠席した不登校の児童生徒は、なんと!24万4940人となったそうです。(令和3年度文部科学省の問題行動・不登校調査より)

小中の不登校が急増、24万人 コロナ禍、いじめも最多61万件

全国の国公私立小中学校で2021年度に30日以上欠席した不登校の児童生徒は24万4940人となり、20年度より24.9%(4万8813人)増えて過去最多だったことが27日、文部科学省の問題行動・不登校調査で分かった。小中高校などが認知したいじめは19.0%増の61万5351件で最多。小中高生の自殺は47人減って368人となった。 文科省は、不登校急増の背景に新型コロナの影響がうかがえると分析。「運動会や遠足といった学校活動が制限され登校意欲が下がったとの見方や、休校による生活リズムの乱れが戻らない事例の報告もあった」と説明した。

引用元:小中の不登校が急増、24万人 コロナ禍、いじめも最多61万件(2022.10/27(木)ヤフーニュース)

ですが、前述のように、ここには「年間欠席が29日以下の方」などは含まれていませんので、行き渋りなど不登校の傾向のある中学生は、実際にはもっといると考えられます。

不登校から引きこもりになるのか?

将来、不登校からゲーム依存、そして将来引きこもりになったらどうしよー--。

↑コレは、実際に子どもの不登校でご相談を受けるお母さんの9割以上が持っておられる共通の不安です。

そこで、この不安を軽くするためのデータをご紹介します。

令和元年の内閣府の調査では「引きこもりになったきっかけ」として「小学生・中学生・高校生時の不登校」と答えた数・割合は、意外と少ないのです。(参考:内閣府「令和元年版・子ども・若者白書」)」

引きこもりのきっかけが不登校だった数・割合

- 平成30年度:47名・複数回答数69件のうち、4件(69件の5.8%)

- 平成27年度:49名・複数回答数62件のうち、9件(62件の14.5%)

不登校が引きこもりのきっかけになることがあるのは事実ですが、それほど恐れないで!!今「学校に行きたくない気持ちの子ども」の気持ちを受け入れることができますように

(例:朝イチ不登校特集にご出演の宮本亜門さん「あんた、学校行かなくていい」親のひと事で「生きていけるかも」と思った)

不登校になる中学生の原因(学校+家庭)

不登校になる中学生の原因ですが、学校生活に原因がある場合と家庭の状態に原因がある場合に分けて、3つずつ紹介します。

また、起立性調節障害(OD)が原因になる場合もあります。

(早期解決を望む方ほど)原因探しに躍起になられますが、理由(原因)がわからない場合も実際多いですので、親が無理に探し出そうとしないことも大事です。

- 勉強や学校嫌い、勉強についていけない

中学からは、教科ごとの担任制に変わり、勉強が難しくなるのはモチロン!各教科担任との相性の良し悪しも見られるように。

中間や期末テストなどで点数で順位が付けられ、この結果によって周りと比較され評価されるために、自分に自信を無くしてしまう子どもが多いようです。

参考記事:勉強しない中学生男子は基本ほっとく?ほっといてもうまくいく7つの方法 - 友だちとのトラブル

中学からの楽しみの一つに「部活動」を挙げる子も多いですが、先輩や後輩との付き合いが始まり、先輩には敬語を使うなど、気を使うべき存在が増えます。

また、体育会系の部活の場合は、先輩からの過度のいじりも(本人にとってはいじめ)、部活を辞めたい⇒学校に行きたくないに直結する場合もあります。

さらには、容姿や学力や人気などでクラス内の格付け(スクールカースト)が始まるのも中学生のあたりで、陽キャ>陰キャみたいな構図が自然と生まれます。 - 先生とのトラブル

部活顧問の先生や担任の先生が厳しすぎることもよくあります。

そして、先生からの「心無い一言(叱責)」がきっかけとなって、不登校になる子も増えています。(←悲しいかな。よくあるご相談事例です涙)

学校での出来事にきっかけがある場合は、友達と話し合って和解したり、先生(学校)と話し合ったりして、本人が納得する状態になることで登校に向かうこともあります。

家庭の状態に原因がある場合

不登校のきっかけについて、原因がわからないケースも多いです。

この場合は、家庭に原因があることを疑ってみることも大事です。

以下にいくつか書き出しましたので、もしもお心当たりがある場合は、家族関係を見直して家の居心地をよくし、登校や勉強を強制することなく家でゆっくり休ませてあげることが回復への鍵となります。

- 親の過干渉

厳しすぎるしつけや、親の過干渉が子どもの自尊心を傷つけていることもあります。

勉強のことやゲームのこと、塾のこと、生活態度など、子どもの問題に過剰に干渉している親御さんは今の日本には多いですから。

本来なら、一番くつろげる場所である家庭なのに居心地が悪すぎて、心のエネルギーを充電できないために、心と体に不調が出ているようです。

参考記事⇒過干渉な親チェックリストどこからが毒親? - 家族の支配構造(両親の不仲)

威圧的な父親(祖父母の場合も有)による支配構造や両親の不仲、父性の欠如(例:単身赴任)などが不登校の原因となっていることもあります。(機能性不全家族)

ですが、不登校の原因がここにあることに気付き、家族の構造を修正した方からは、「子どもの不登校のおかげで家族が仲良くなれた。感謝しています」とおっしゃる方も多いです。 - 愛情不足(教育熱心が過ぎる教育虐待や放置)

親からの愛情が不足しているサインとして、不登校になる子もいます。

詳しくはコチラの記事を→【小・中・高校生別】愛情不足の子どもの特徴とサイン

起立性調節障害の場合

辛くなった、、、

不登校は「朝、起きられない」というお子さんが多いために、病院を受診すると、起立性調節障害(OD)と診断される場合もあります。

これは思春期の子どもの1割くらいがかかる、低血圧を伴う自律神経の病気で「身体がだるい」、「頭が重い」などの症状があり、対応としては血圧をあげるためのお薬(朝飲ませる)が出たり、水分と塩分をしっかりとることを指導されることが多いようです。

私への不登校のご相談の方のうち、2割くらいは起立性調節障害との診断が出ている方です。

クライアントさんからオススメされた本はコチラ

↓

起立性調節障害の子どもの日常生活サポートブック

田中英高著

学校を休ませた方がいいか迷った時のチェックリスト

NHKの番組朝イチで「子供が不登校、親はどうしたら」(2023年8月29日放送)にて紹介された「学校を休ませた方がいいか迷った時のチェックリスト」をご紹介します。

ものすごくわかりやすいうえにめっちゃ秀逸!!

朝、休ませた方がいいか?迷っているお母さんは多いと思いますので、参考にしてくださいね。

学校を休ませた方がいい?悩んだ時のチェックリスト

引用元:NHK朝イチ「子ども不登校親はどうしたら」2023年8月29日放送

【5段階別】不登校の中学生へ親の対応

不登校の中学生に対して、親はどんな対応をするとよいのでしょうか?

一言でまとめると、無理に学校に行かせようとせずに、本人の気持ちを尊重すること(特に、生活面でゲームや昼夜逆転のことをうるさく言わないこと)です。

ここでは、不登校の始まりから回復していくまでの道のりを5段階に分け、それぞれの段階別に、子どもの気持ち、母の気持ち、親の対応について、まとめました。(参考文献:不登校でも子は育つ~母親たち10年の証明~発売:学びリンク)

①不登校急性期(行き渋り期)

・朝起きれない

・原因不明の頭痛や腹痛

・表情が暗い

・行きたい気持ちはあるけど動けない

・親に本当のことが言えない

・不登校になったらどうしようと不安

・不安でイライラ、親子ケンカや夫婦ケンカが増える

・子どものカウンセリング先や不登校児の受け入れ先を探す

・どうしたら学校に行くか?そのことばかり考えている

・起立性障害と診断される場合もあり、その場合は朝薬を飲ませるサポートをしている

急性期の対応

行き渋り期に、一番辛い気持ちになるのは母親です。

朝ちっとも起きない子どもや、家を出る時間になってもトイレにこもっている子どもに、このままでは不登校になってしまう、、、という不安や焦りで困り果てておられます。

ですので、内科や思春期外来を受診したり(原因が見つからない場合が殆ど)ネットで不登校について調べ、何とかしようと必死になっておられます。

実はこの行き渋り期にオススメの対応は、強引に行かせようとしないこと。

詳しくはコチラの記事⇒「学校行きたくない」と言われたら?中学生親の対応にまとめてあります。(私は息子達の行き渋り期をこの対応で乗り切りました)

②不登校葛藤期(完全不登校)

・力尽きて完全な不登校に

・生活が乱れ、朝起きない

・学校は行きたいのに行けない

・1日中ゲームや動画などで昼夜逆転

・外出しない

・食が細く、激やせする

・歯磨きしない、お風呂に入らない、一日中パジャマなど

・親の顔色をうかがう

・どうしたら登校するかを常に考えている

・「学校に行って欲しいオーラ」が出ている

・不登校への対応で夫婦間にギャップ(お互いを責めあう)

・学校には行けない分、塾に行かせようとする

・先生の対応に不満や悩みあり

・高校受験に対する不安

・不眠など体調を崩す(激やせ)

・不登校になった子を恥ずかしく思ったり責める気持ちがある

・自分のせいだと自分を責め続ける

葛藤期の対応

昼夜逆転をさせまいと、起きる時間と寝る時間は厳しく声かけをしていたり、ゲームや動画の時間や場所の制限をしている親御さんが多い時期です。(=子どものことを信じていない)

「学校に行けないのはわかったけれども、だからと言って、生活面が乱れることだけは許せない」と皆さんおっしゃいます。

そして、この生活面への親の介入が問題を長引かせていることも多いのです。

こういった方は、そもそもしつけに厳しい場合が多いので、この完全不登校の時期に、できるだけ、昼夜逆転など生活面のことを言わず親の過干渉を減らせることが回復に繋がります。

③不登校安定期(充電期)

・好きなこと、やりたいことでエネルギーが徐々に回復

・家の中では元気

・安定した昼夜逆転

・口癖は「ひまや~」「たいくつや~」

・第三者との関わりも出てくる。

・ゲームをしない時間も増える。

・母(不登校でも自分を責めない相手)との会話が増える。

・不登校の現実を受け入れ始める

・子どもを無理に動かそうとしなくなる

・夫婦で方針が一致し見守りを実践

・学校や勉強以外の話題は普通にできる

・だけどまだ少し世間の目は気になる

安定期の対応

安定期は、親が子どもを動かすのをあきらめた為に、子どもに自然と笑顔が増えます。

また、夫婦ケンカの時期を乗り越えて、だんだん夫婦仲が良くなるご家庭も多く、両親で我が子を支える姿勢(見守り)が見られるように。

子どもに学校や勉強の話をする場合、不機嫌になって黙り込む様子が見られる時は無理をせずに、子どものペースにに寄り添ってあげることが大切です。

子どもの心に親からの信頼という愛情エネルギーが貯まると、始動期はもうすぐです♪

④不登校始動期

・外部の人とつながろうとする。

(ネットで知り合った人、別室登校、個人塾など)

・「高校でeスポーツがしたい」「バイトがしたい」など「将来やりたいこと」の話をする

・中学の行事に行ってみようかなと言い出す

・でもドタキャンも多い

・休むことを恐れなくなる

・漠然とこの子は大丈夫だと思える

・子どもをコントロールすることをあきらめる

・行く&やると言ったことをドタキャンしても許せる

・「自分責め」をしなくなる

・子どもを責める気持ちがなくなる

・夫婦で支えあう関係に

始動期の対応

親が子どものありのままの状態を受容できるようになると始動期が訪れます。

外出できる日も増えたりしますが、この時期はドタキャンも多いので、「行ってみようかな」「やってみようかな」と言う言葉に親はあまり一喜一憂しないことをお勧めします。

動けない我が子を「そういう日もあるよね」と、何回でも許してあげると、「言葉と行動が一致する活動期へ」と繋がります♪

⑤活動期

・意欲的になる

・自分の好きなことで動き始める

・外出する

・中学に復帰する

・高校に進学する

・子どもの選択を黙って見守れるようになる

・人目を気にせず自分らしく生き始める

活動期の対応

活動期は、親からの提案も受け入れやすくなっているので、「こんなのあったよ」と親が見つけたよいことを紹介してあげるのもいいですね(ただし親の提案を子どもが採用しなくても責めないこと)

殻から出てきた子どもは、自分の人生のハンドルを握って自分らしく生きようと動き始めますが、まだまだ危なっかしい部分もあります。

子どもが「助けて」と声をかけてきた時は助けてあげて下さいね。

信頼関係が構築されていれば、親に助けて欲しいと言える子になっていますから。

やがて、卵のなかでじゅうぶんに育った子どもは、「そろそろ出たいよ」とサインをだしました。卵のなかからコツコツと音が聞こえたときのうれしい驚きは、初めて自分の足でタ・タ・タとわが子が歩いたときと同じものでした。殻を破ってでてきた子どもは、不登校になる前より何倍も成長し、自分の感性や考えが育っていました。

引用元:不登校でも子は育つ~母親たち10年の証明~「まえがき」より 発売:学びリンク

不登校の中学生をサポートする場所や卒業後の進路(高校進学)

家の中に引きこもりがちなお子さんを心配する方に。

不登校の子どもをサポートする場所と、中学卒業後の進路、高校進学についてご紹介します。

- フリースクール

フリースクールとは、何らかの理由で学校に行けなくなってしまった子供たちが通う民間の教育施設です。

(フリースクールの月額の会費(授業料):月に約3万3千円というのが文部科学省のデータあり)

主にNPO法人や個人が運営しており、子供たちにとって学校以外の居場所・学び場を提供しています。

対象者は施設によって異なりますが、小・中学生を受け入れ対象としているところが多く、中には高校生~20歳くらいの年齢まで幅広く受け入れている施設もあります。 - (中学卒業後)全日制・定時制高校(公立と私立)

地域によって違いますが、不登校経験がある生徒を受け入れている高校はあります。 - (中学卒業後)通信制高校とサポート校

中学卒業後の学びの場としては、通信制高校があります。

(授業料の目安:公立だと年間で4~6万円程度、私立だと年間で25~70万円位から)

通信制高校は、毎日通学する全日制高校や定時制高校と違い、必要に応じて通学する自宅学習が基本となります。

自分のペースで学習を進められるため、自由時間が多く、その分趣味や仕事などと両立することができます。

通信制高校の多くは単位制なので、出席日数ではなく、取得単位数や高校在籍日数などの卒業要件を満たせば卒業することができます。

ただ、卒業するには自己管理能力が必要であることや、登校が少ないので友達を作る機会が少ないことが懸念点となります。

そこで通信制高校に通う生徒をサポートするためにあるのがサポート校。

(サポート校の授業料の目安:登校日数やコース、設備などによって大きく異なり、初年度の納入金は50万円〜100万円程度)

サポート校は、通信制高校に在籍する生徒の学習を支援するための教育施設のことで、勉強でわからないところがあった時などに学習の支援を受けられます。

余談ですが、私がご相談を受ける多くのお宅が、通信制高校とサポート高、同時在籍を選ばれている方が多いですが、そうなると学費が高くなってしまうことが、また一つの問題となっている印象があります。 - (中学卒業後)通信制特例校

近年少しずつ増え始めているのが、不登校特例校といわれる学校です。

不登校特例校とは、学校教育法施行規則に基づき、不登校児童生徒を対象とする特別の教育課程を編成して教育を実施する学校のことで、少人数指導や特色ある教育、個に応じた学習・体験が可能となり、令和2年9月1日現在、全国で16校(内、公立学校7校、私立学校9校)が指定を受けています。

2021年4月に自治体主導としては初となる、公立不登校特例校となる不登校児専門の草潤中学校が岐阜市に開校されることになり、全国的なニュースになりました。 - (中学卒業後)高卒認定から大学へ

最近、高卒認定をとって、大学へ進学する場合も増えています。

通信制高校やサポート校などの学費がかからないので経済的な面や、試験もわりかし簡単なことも、その理由の一つかなぁと。

高卒認定とは、文部科学省が主催するれっきとした国家試験で、年に2回(8月と11月)に行われます。

受験資格は、高卒認定を受験する年度の3月31日までに満16歳になる人で、つまり高校1年生と同じ年齢以上の人。

中学を卒業して高校に進学しなかった方はもちろん、高校を中退した方も受験できます。

▼不登校から進学できる高校(教育機関)の一覧サイト(不登校サポートナビより)

(中1・2)不登校、登校拒否、引きこもりからの復学、進学を支援するさまざまなタイプの教育機関

(中3)進学先をどうするか迷っている方に適した教育機関

不登校の中学生親の基本的対応9選

最後に、中学生の子どもが不登校になった場合の「基本的な対応」を9つにまとめました。

- 学校に行くことを促さない

「学校は行っても行かなくても、どっちでもいい」というスタンスで見守ることをオススメしています。 - 親の価値観(正しさ)を手放す

学校には行くべき!規則正しい生活をするべき!ゲームばかりすべきではない!など「〇〇すべきだ」という価値観を手放しましょう。 - 労いや共感、承認の言葉や態度を増やす

「おつかれさま」「辛いね」「気持ちをわかってもらえなくて悲しかったね」「最近頑張ってるね」「楽しそうだね」など。 - 子どもの話を最後まで否定せずに聴く

話を途中で遮って親が正論を話してばかりだと、子どもはだんだん話さなくなります。 - (とはいえ)顔色を伺いすぎない

理不尽な理由で家で暴れる子(王様状態)は、父性が弱いお宅で起きやすく、母親が召使のように子どもの顔色を伺っている場合がほとんどです。引きこもりや親子共依存の原因になりますのでご注意ください。 - 担任の先生やスクールカウンセラーと連絡を取り合う

毎朝の欠席連絡がしんどくなる方も多いですが(学校に相談すると臨機応変に対応してくれる場合有)、対応や進路について気楽に相談できるといいですね。 - 情報を集める

不登校経験のあるママに相談したり、情報を集めることで自分の不安を小さくできる方は情報収集がいいかもです。(ただし、情報を入れてしまうとついつい子どもを動かしたくなる気持ちが強くなりますので自己管理を。「こんなのあるよ」と紹介程度にとどめ、いつどこに行った方がいいなど、親の気持ちを押し付けないのがコツ) - 夫婦仲を整える

機能不全家族の状態では、子どもの心を温める(=回復に向かわせる)ことが出来ません。 - 親もしんどい時は受診したりカウンセラーに相談を

不登校で体調を崩す方も多いですから(過去の私です、、、泣)「眠れない、食べれない」などの症状がある場合は早めの受診を。

▼高1の息子が不登校になりかけた私の体験談▼

⇒学校行きたくない高校生のトリセツ~不登校にならなかった高1息子の話~

不登校の子どもを見守るのは危険!?登校刺激はすべき?

とはいえ、不登校の子を見守るのは危険だ!登校刺激はするべきだ!という考え方の人もいて困惑されている方もいらっしゃるかもですよね。

(例:学校から別室・放課後登校を薦められるなど)

不登校の対応については、その時代時代の考え方もあり、またおかれている家庭環境や状況によって違うとは思いますが、先日の朝イチの不登校特集を見て、不登校は見守る方がいいという考えが主流になってきたように感じています。

実は、小中学生の不登校時代に、スマホやゲームを取り上げて家の居心地を悪くすることで登校を促した結果、一時的に登校するようになったお子さんが(その時はハッピーですが)、高校になってから再び不登校になってしまったというご相談が相次いでおります、、、

これはおそらく、親側の「1日でも早く登校してほしい」という願望を達成するために、子どもの気持ちに寄り添わずに理不尽な対応をした弊害だと感じています。

本当の意味での問題解決ができていないうえに、自分の大切なものを取り上げられた”恨み”も相まって、問題が深刻化してしまっているんですよね、、、(涙)

再登校だけを目標にしない方がいい理由がここにあります。

そこで「見守る子育て」を主宰している私から、学校に行きたくない子を「見守る」の定義をお伝えしますね。

「見守る」という行動を、2つに分解すると分かりやすいです。

見守る=『❶余計なことは言わない + ❷子どもが自分で何とかすることを信じる』で、「やめる+信じる」の2つの行動が肝となります。

見守る❶:過干渉をやめる(学校や勉強のことは言わない)

「見守りましょう」と言われて困惑する方の殆どは、今やっている行動(ほとんどが過干渉)をやめること。

つまり、何もしない事に不安を感じます。

どうしてかというと、殆どの方が、そもそも「子どものために良かれと思って」やっていることが多く、それをやめることに抵抗を感じるからです。

ですが、不登校の場合は特に

1)登校を促すことをやめる

2)親がしているゲームやスマホの管理をやめる

3)起きる時間や寝る時間の言葉かけ(昼夜逆転の心配)などをやめる

今、良かれと思ってやっていることが、実は、子どもの生きる力を奪っていることに気づいて、これらを「やめること」がとても重要なのです。

そして、子どもの人生のハンドル(主導権)を子ども自身に返すことが、1日も早い回復に繋がります。

▼やめた方がいい過干渉な行動を知りたい方に▼

⇒過干渉な親セルフチェックリスト(小・中・高校生別)過保護との違いや親の心理

見守る❷:子どもの力を信じる(信頼エネルギーを注ぐ)

そして、「この子には自分の問題を自分で解決する力がある」と「信じること」は超重要です!

なぜなら、この親から信じて任せてもらうことが愛情エネルギーとなり、子どもの心が回復し、動き始めるためのガソリンとなるからです。(今動けなくなっているのは、ガス欠状態だとイメージ)

「信じる」「見守る」「許す」など愛情を注ぐ行動は、子どもの自己肯定感アップにもつながりますので、親としてやるべきことを探している方に、ぜひともお勧めしたい行動です。

もう一つ。

家族仲のよい家庭は床暖房のように子どもの心を温めますので、夫婦関係を整えることもオススメします。

▼動画で学びたい方に▼

⇒動画版「見守る子育て塾」不登校編

▼(PR)勉強しない!ゲームばっかり!にお悩みママに

\どちらも無料/

❶メール(文字)で学びたい方に⇒7日間メールセミナー(登録無料)

❷(New!)動画で学びたい方に⇒7日間【動画】セミナー(登録無料)

この記事を書いた人(監修者)

長野県松本市在住

中高生ママ専門の子育てコーチとして、悩める母専門のコーチングセッションを行う。

【経歴】

・コーチングオフィス ままはぐ代表

・ICA国際コーチ協会認定 ポテンシャルコーチ

・セッショントータル4,500時間以上を実施

・24歳(社会人)と21歳(大4)2人の息子を持つ母親

・京都大学にて教授秘書歴7年

New! オンラインサロン「母テラス」

月額3900円で

ブレない子育て軸を手に入れませんか?

2024年1月~「見守る子育て」のオンラインサロンができました\(^o^)/

❶月替りで有料動画 ❷個別サポート先行案内 ❸ランチ会も! ❹LINEでカンタン♪ ❺匿名で参加できる ❻コツコツ行動→なりたい自分に速やかに成長❼zoomセミナー(お悩み回答室)など。

動画で学べて(インプット)、チャット欄で毎日アウトプットできるから、1日でも早く!「見守る母」になりたい方に超オススメ。

子育てこんなに頑張っているのに!!どうしても毒を吐きたい時は「毒吐き→浄化ルーム」へどうぞ。

3日くらいしたら私がそっと「早く笑顔になりますように☆」という気持ちを込めて、その投稿をそっと消去しています。(始まってすぐに人気のお部屋になっています)

お知らせ

ただいま、わかばやしが直接サポートするコースは満席になっており、お申込みをストップしています。

空きが出ましたらライン@やメルマガにてお知らせさせていただきます。(2023年2月中旬に3月生さんを若干名、募集予定です)

\登録無料/

▼ライン公式アカウント(←週3でブログ更新のご案内があなたのスマホに届きます♪)

週3回の配信

▼7日間無料メールセミナー(←こじらせていた私自身の話)

毎週(月)朝に配信

▼YouTube わかばやしゆかこ「見守る子育て塾」週2更新♪

YouTube週2回更新♪

チャンネル登録していただけると

嬉しいです~~

▼Twitter @wakayuka18 毎朝つぶやいています♪

毎朝つぶやいてます♪

フォローしていただけると

嬉しいです\(^o^)/

***

当ブログはリンクフリーです。

「いいな♪」と思う記事がありましたらブログやSNSでご紹介していただけると嬉しいです。(許可や連絡は不要です)

10月に入ってから7日休んでいます。

私の起こし方が悪いとイチャモンを付け行かない日があります。

行くときは行きます。

学校に行って欲しいから起こしにいくのですが、

しつこく起こすのが嫌みたいです。

朝、声はかけて、起きてこない時は

ほっといても良いのでしょうか?

自分から起きてくるまで待った方が良いでしょうか?

出席日数の事が気になり、起こしに行っています。朝起こしに行くべきか、2回くらい声をかけて

起きてきたら良し、起きてこなかったらそっとしておいた方が良いでしょうか?

毎日の子育ておつかれさまです。

>10月に入ってから7日休んでいます。

→ご心配ですよね。。。

>しつこく起こすのが嫌みたいです。朝、声はかけて、起きてこない時はほっといても良いのでしょうか?

→悩むところですよね、、、

もしも私なら。と言う立場でお答えさせていただきますね。

もしも私なら。

1)本人にどうして欲しいかを聞く。

例「朝は起こして欲しい?それとも自分で起きる?」

2)もしも母に起こして欲しいなら、どんな起こし方がよいかを聞く。

3)そして、声かけ(起こす)する回数はなるべく1回だけ(本人が望むギリギリのタイミング)にする(ムツカシイならだんだん減らす)

みたいなことを心がけるかなと思いました。

参考になれば幸いです。